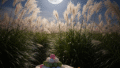

「中秋の名月」と聞けば、多くの人は「満月の夜」を思い浮かべるだろう。

しかし、実のところ──必ずしも満月になるわけではない。

中秋の名月とは

中秋の名月とは、旧暦の8月15日(旧暦8月15日は今でいうと9月中旬〜10月初め頃にあたる)に見える月のことだ。

「十五夜」「芋名月」とも呼ばれ、月見団子やススキを供えて楽しむ風習がある。

暦の上で定められた「行事の月」なので、実際の月の満ち欠けとは必ずしも一致しない。

満月とは別物

満月とは、天文学的に「月と太陽が真向かいに並ぶ瞬間」を指す。

そのタイミングは天体の動きによって毎月微妙に変わるため、旧暦8月15日の夜が必ず満月とは限らない。

ズレることもある

実際には、多くの年で1日程度のズレが生じる。

中秋の名月が「十四夜」だったり「十六夜」だったりするのは珍しいことではない。

それでも、人々はその夜を「名月」として楽しんできた。

不完全さを愛でる文化

満月でなくとも「名月」と呼び、月を眺める。

そこには「完全ではないものを美しいと感じる」日本人の感覚がにじんでいる。

月の欠けすらも趣きととらえる文化は、今に残る豊かさの一つだろう。

まとめ

中秋の名月=満月、と考えがちだが、実際にはそうではない。

むしろ「必ず満月とは限らない」という事実が、この行事をより味わい深いものにしている。

今年の月が欠けていても、気にすることはない。

その不完全さこそが、名月を眺める楽しみなのだから。

リンク