縄文人はバカだったのか?煩悩との比較から考える

日本の歴史は縄文時代から始まるのだが、縄文時代が1万年も続いたとは些かふに落ちない。

人間の煩悩が生活を発達させると思うのだが、縄文人には煩悩がなかったのだろうか。

江戸幕府が大政奉還して160年で日本人はここまで発展したというのに、縄文人は一体何をしていたのだろうか。

調べてみることにした。

結論から言うと、縄文人は決して煩悩ゼロの呑気な人たちではなかった。

ただ、彼らの煩悩は都市や文字の発明ではなく、日々の生活や自然との関わりに注がれていたのだ。

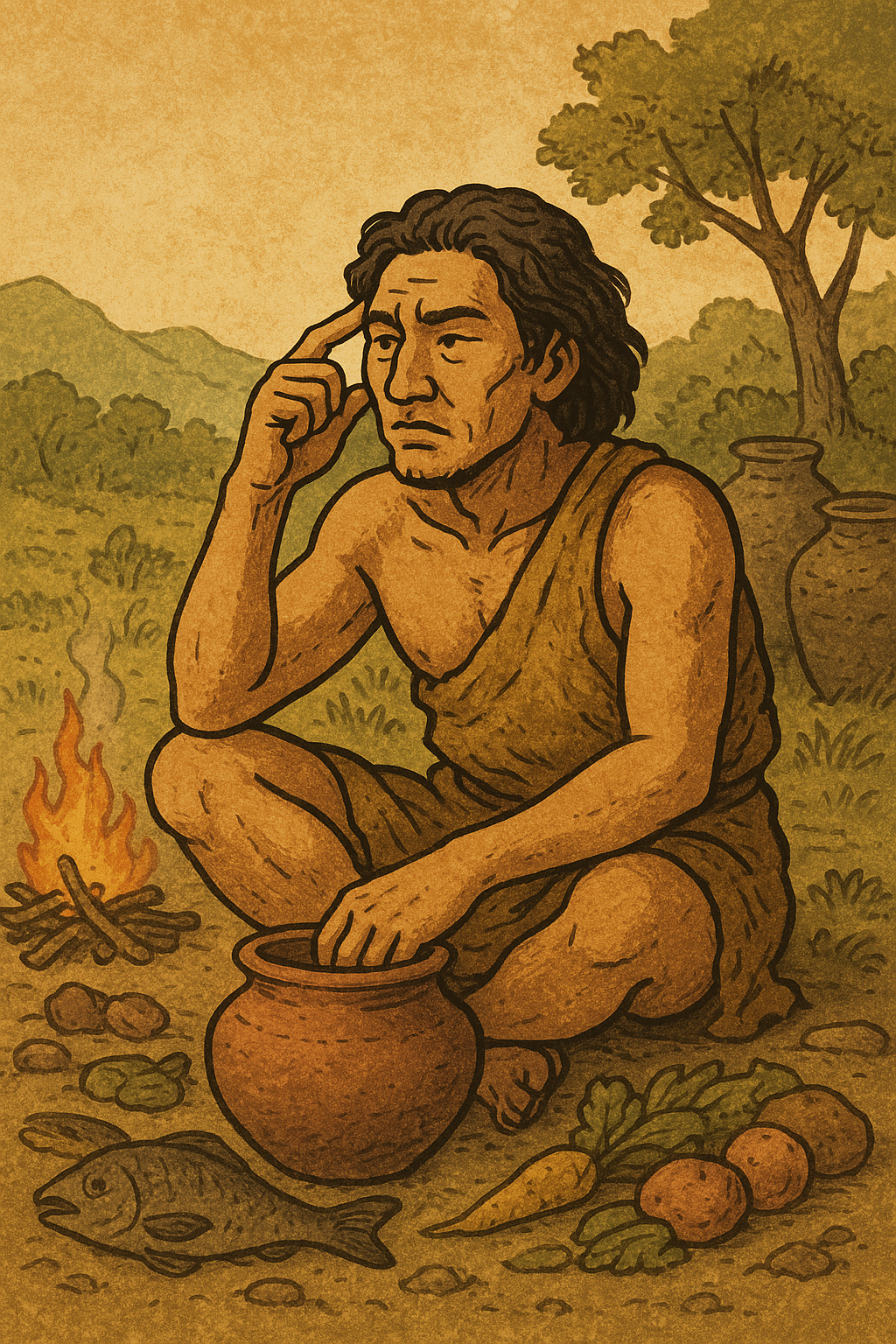

土器と食生活:生活の知恵

縄文人は土器を作り、狩猟や漁、採集で季節ごとの食料を確保していた。

土器は単なる器ではなく、保存食を作るための重要な道具であり、火で加熱して料理をすることもできた。

さらに、木の実や野草の利用、火の管理、住居の設計など、生活のあらゆる場面で工夫が凝らされていた。

定住生活と交易:文化の証拠

貝塚や遺跡からは、定住生活や交易の跡も確認されている。

地域ごとに異なる土器の形や装飾は、文化の多様性を示す証拠であり、縄文人が単に生き延びるだけでなく、生活を豊かにする工夫を重ねていたことが分かる。

文明は都市や文字、階級社会を指すが、文化は道具や生活の工夫、知恵の蓄積を意味する。

縄文人は文字がなくても、1万年以上にわたって安定した生活を維持し、食料確保や季節に応じた暮らし、交易や装飾文化などを発展させていた。

縄文人から学ぶ現代へのヒント

結論として、縄文人はバカではない。

文字や都市がなくても、知恵を駆使し、安定した生活を維持しながら豊かな文化を築いた賢者たちである。

煩悩は確かにあったが、それは都市や文字の発明ではなく、日々の暮らしや自然との関わりに注がれていたのだ。