最近外に出て5分も歩かないうちに汗だくになってしまう。

帰ってからのシャワーが気持良いのだがふと、「そういえばシャワーっていつからあるんだろう?」と疑問に思ったので少し調べてみることにした。

シャワーの歴史は意外と新しい

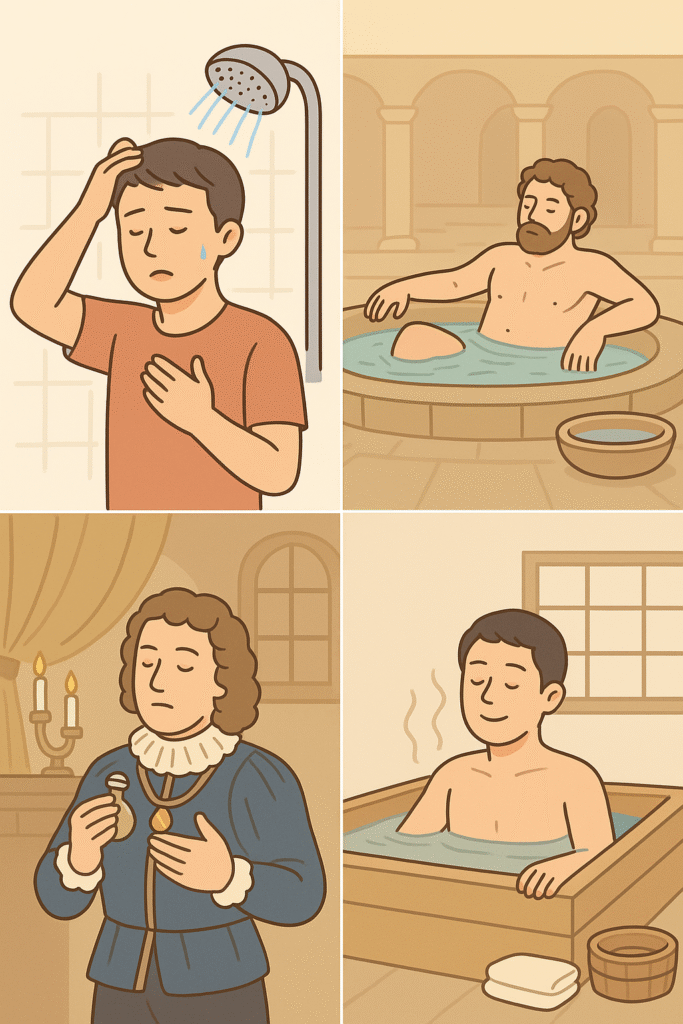

古代ギリシャやローマでは、体を洗う習慣自体はあったけど、今のように上から水を流すシャワーはなかった。

浴槽に湯や水をため、桶で体にかけるのが一般的だったそうだ。

16〜18世紀にはドイツやフランスで手動ポンプ式のシャワーが発明される。

貴族や病院で使われる程度で、まだ一般家庭には普及していなかった。

19世紀に産業革命で水道設備が整い、都市部で公共シャワーが少しずつ使われ始め、20世紀に入って家庭でもシャワーが使えるようになったという。

つまり、シャワーは思ったより新しい文明の産物なのだ。

湯船文化はもっと古い

一方で、湯船に浸かる文化は世界各地に古くから存在していた。

- 古代ローマの浴場(テルマエ)

- トルコのハマム

- フィンランドのサウナ

温かい湯や蒸気で体を清める習慣があり、社交やリラックスの場としても使われたそうだ。

なぜヨーロッパでは風呂文化が廃れたのか

中世ヨーロッパでは、ペストの流行や衛生への恐怖から、「風呂に入ると病気になる」という迷信が広まった。

さらに、毛穴が開くと悪いものが体に入りやすいという説まであり、王侯貴族ですらお風呂に入らず、香水で匂いをごまかしていたという。

そこに加えて、ヨーロッパの気候は乾燥していて日本ほど汗をかかない。

川や井戸の水は冷たく、薪や石炭で湯を沸かすのも大変だった。

そんな環境もあって、「毎日お風呂に入る」という習慣は根づきにくかったようだ。

なのでヨーロッパでは香水が発達した理由もわかる。

想像すると、宮殿じゅうがむせかえるほど香水臭かったんだろうな、とちょっとシュールだ。

日本の風呂文化は特別

日本は毎日湯船につかる文化が当たり前だ。

湿気の多い気候、薪や木材で湯を沸かせる利便性、そして穢れを清める仏教の影響が重なり、入浴は日常習慣として根付いた。

韓国やトルコ、フィンランドにも似た入浴文化はあるけど、日本のように毎日湯船に浸かる習慣は珍しいらしい。

湯船に浸かる贅沢さ

こうして比べてみると、同じ「清潔」を求める文化でも道筋はまったく違う。

ヨーロッパは香水やパウダーでごまかす方向に進み、日本は湯に浸かる方向に進んだ。

便利なシャワーは毎日使ってしまうけれど、湯船にじっくり浸かる文化が当たり前の日本は、なんだか贅沢でありがたい気がしてくる。