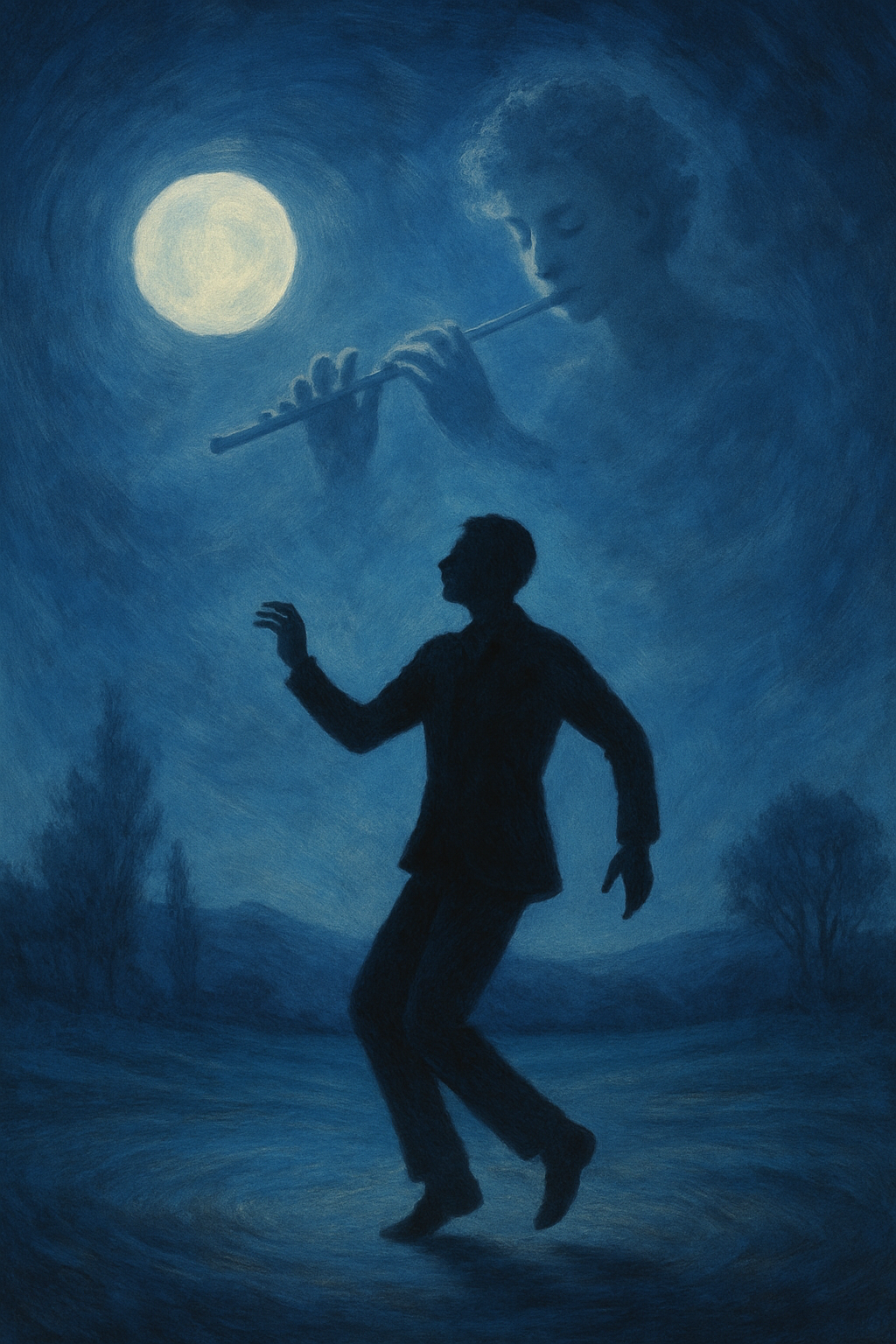

「すべての人は、目に見えない笛吹きの曲に合わせて踊っている」

──アルベルト・アインシュタイン

この言葉を初めて目にしたとき、私は少し不気味なような、でもどこか惹かれる響きを感じた。

それは詩的であり、抽象的でもあり、何かを含んでいる気がしたからだ。

「目に見えない笛吹き」とは、誰のことか。

その音楽とは、いったい何なのか。

少しずつ読み解いていくうちに、

この言葉は、現代を生きる私たちにも大切な示唆を与えているように思えた。

法則の音楽──科学的な視点から

アインシュタインは言わずと知れた、20世紀を代表する物理学者である。

彼が語る「目に見えない笛吹き」とは、

きっとこの宇宙を支配している物理法則の存在を指しているのだろう。

重力、時間、相対性、エネルギー保存、光速

そうした人の目には見えぬけれど確かにあるリズムが、

この世界を動かしている。

私たちは、たとえその存在を意識していなくても、

その法則の中で生かされている。

言いかえれば知らぬ間に、その音楽に合わせて踊っているのだ。

自由に見える人の営みも、実は見えざる秩序の中で揺れている。

アインシュタインの言葉は、そうした宇宙の真理を優しくほのめかしている。

「常識」という旋律──社会的な視点から

けれども、この言葉は科学だけにとどまらない。

もう少し日常に引き寄せてみるならば、こうも読める。

私たちは生まれたときから、知らず知らずのうちに

「親の価値観」「学校の教え」「社会のルール」「空気の読み方」など、

見えない“正しさ”の音楽を聴かされている。

そして、それが当然のことと思い込んで、

そのリズムにあわせて、ずっと踊ってきた。

──これが正解なのだと。

──こうでなければならないのだと。

だが、その旋律が本当に自分に合っているのかどうか、

立ち止まって耳を澄ませる機会は、案外少ない。

だからこそアインシュタインのこの言葉は、

社会に生きる我々の「無意識の従属」に対する静かな警鐘でもあるように感じる。

宇宙の中の人間──哲学的な視点から

さらに深く読み解くならば、この言葉の根底には

アインシュタインの持つ謙虚な宇宙観が滲んでいるように思う。

私たちは、この世界をすべて理解できているわけではない。

この瞬間も、目に見えない何か

運命、偶然、神、時間、あるいは「人生そのもの」

そうした測り知れぬ存在が、私たちの背後で笛を吹いているのかもしれない。

そう思えば、自分の力で何もかも動かしているという傲慢さは消え、

「ただ、その音楽に耳を澄まし、踊るしかない」

という静かな受容が生まれてくる。

それは諦めではない。

むしろその中にこそ、人間らしい尊さが宿っている。

どんなリズムでも、あなたの踊り方は自由だ

生きていると、ふと足が止まってしまうことがある。

「これでいいのだろうか」

「これは自分の人生なのだろうか」

「何か、違う旋律が聞こえる気がする」

そんな風に感じたことがある人は、きっと少なくないはずだ。

もしかすると、あなたが踊ってきた音楽は、

他人が吹いた旋律だったのかもしれない。

親の声、上司の言葉、世間の目、過去の自分

けれども、そのどれもが悪いわけではない。

ただ、今のあなたに合っていないこともある、というだけだ。

無理して踊らなくてもいい。

立ち止まってもいい。

音楽が鳴り止んだふりをして、耳を澄ましてもいい。

音楽は、あなたの中にも流れている

アインシュタインの言葉は、

見えない力に人は導かれていることを示しながら、

同時に私たちにも耳を澄ます力があることを教えてくれているように思う。

静かに、深く、内側に耳を傾けてみてほしい。

外の音がやんだとき、きっと小さな音楽が聴こえてくる。

それは、あなた自身の中にしか流れていない、

唯一無二の旋律だ。

それに気づいたとき、もう一度、

あなたは踊りたくなるだろう。

今度は、自分のリズムで。

アインシュタインも悩んでいた──天才の素顔は、ちょっと不器用で人間らしい

変えなければ、変わらない──努力が報われないときに必要な視点