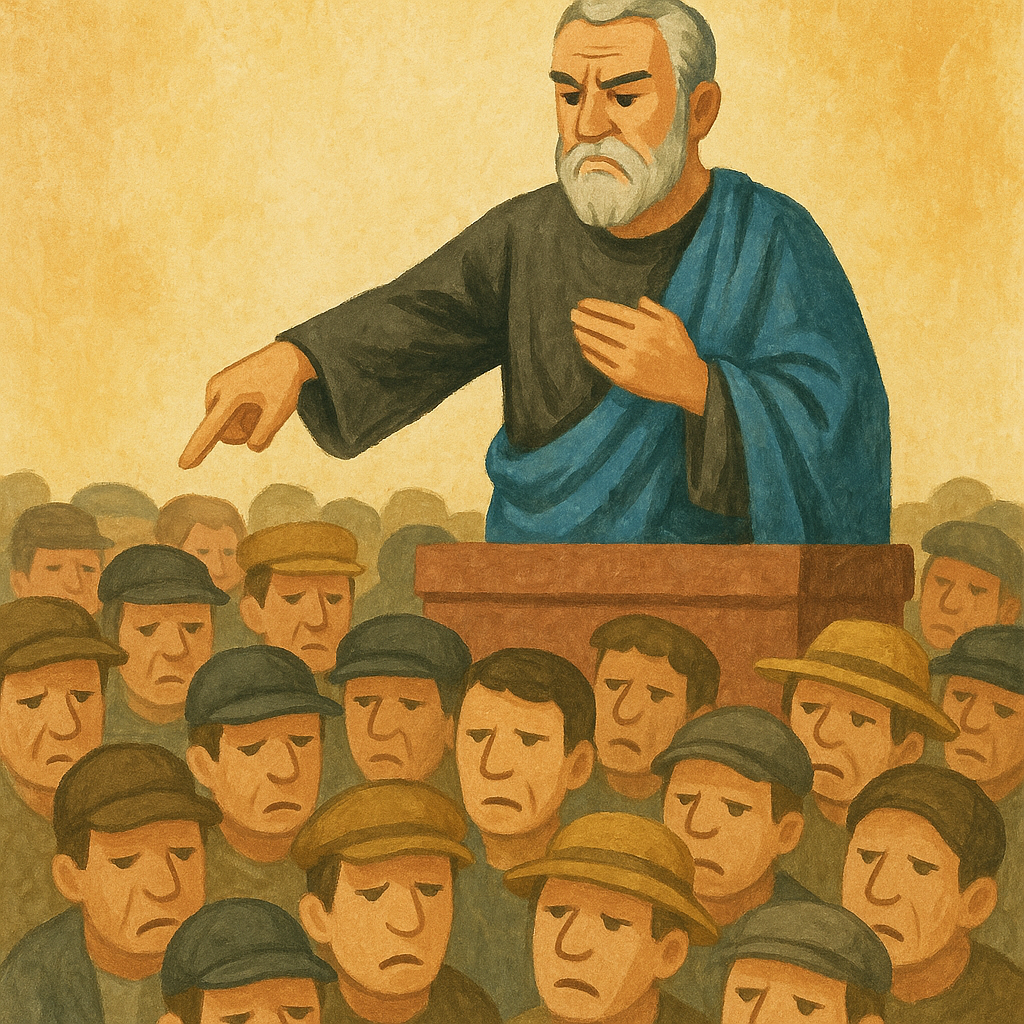

「愚民の上に賢人を戴くことは、これなし。

愚民は愚官を生ずるのみにして、未だ賢官を生ずるの例なし」

――福澤諭吉『学問のすゝめ』

この言葉は、社会の現実を鋭く突いている。

たとえ賢いリーダーが現れても、愚かな民衆がそれを支えるのであれば意味がない。

結局は、民衆の知的レベルがそのまま社会の質を決めるのだ。

社会の質は「選ぶ側」が決める

政治や社会の未来は、「誰を選ぶか」ではなく、

「選ぶ側がどれだけ考えているか」にかかっている。

学ばず、考えず、ただ流される民衆の中からは、

健全なリーダーは生まれにくい。

そして、たとえ優れたリーダーが現れても、理解されず、潰されてしまう。

教育の価値を忘れた社会に未来はあるか

しかし、教育の価値はどこにいても変わらないはずなのに、先進国では「当たり前」として扱われ、そのありがたみが薄れているようにも感じられる。

一方、経済的に厳しい地域では、子どもが家計を支えるため学校に通えない現実がある。

学ぶことが「特権」である場所が今も存在し、行政が改善を試みるも、十分に手が届いていないのが現状だ。

発展途上国の現場が教えてくれること

インドの農村で出会った子どもたちは、学ぶことの意味を深く教えてくれた。

整った教室や新しい教材がいつもあるわけではない。

狭いスペースで、時には屋外で、限られた教科書や道具を手にしながらも、真剣な眼差しで知識を求めていた。

彼らにとって「学び」は単なる知識の習得ではない。

未来を切り開くための、生きるための必須の力なのだ。

だからこそ、一人ひとりが学ばなければならない

福澤諭吉は150年前に警告した。

社会を変えるのはリーダーではなく、考える民衆の総和だと。

一人ひとりが学び、考え、行動しなければ、

未来は同じ愚かな繰り返しに終わってしまう。

学びとは、人生を他人に委ねない力である。

学びとは、自分の頭で問い、選び、行動する力である。

学びは知識のためではなく、

社会の質を高めるための基盤であり、

自由を勝ち取るための武器だ。

今こそ福澤諭吉の言葉を胸に刻み、

愚かでない民衆として未来を選び取る力を育てたい。