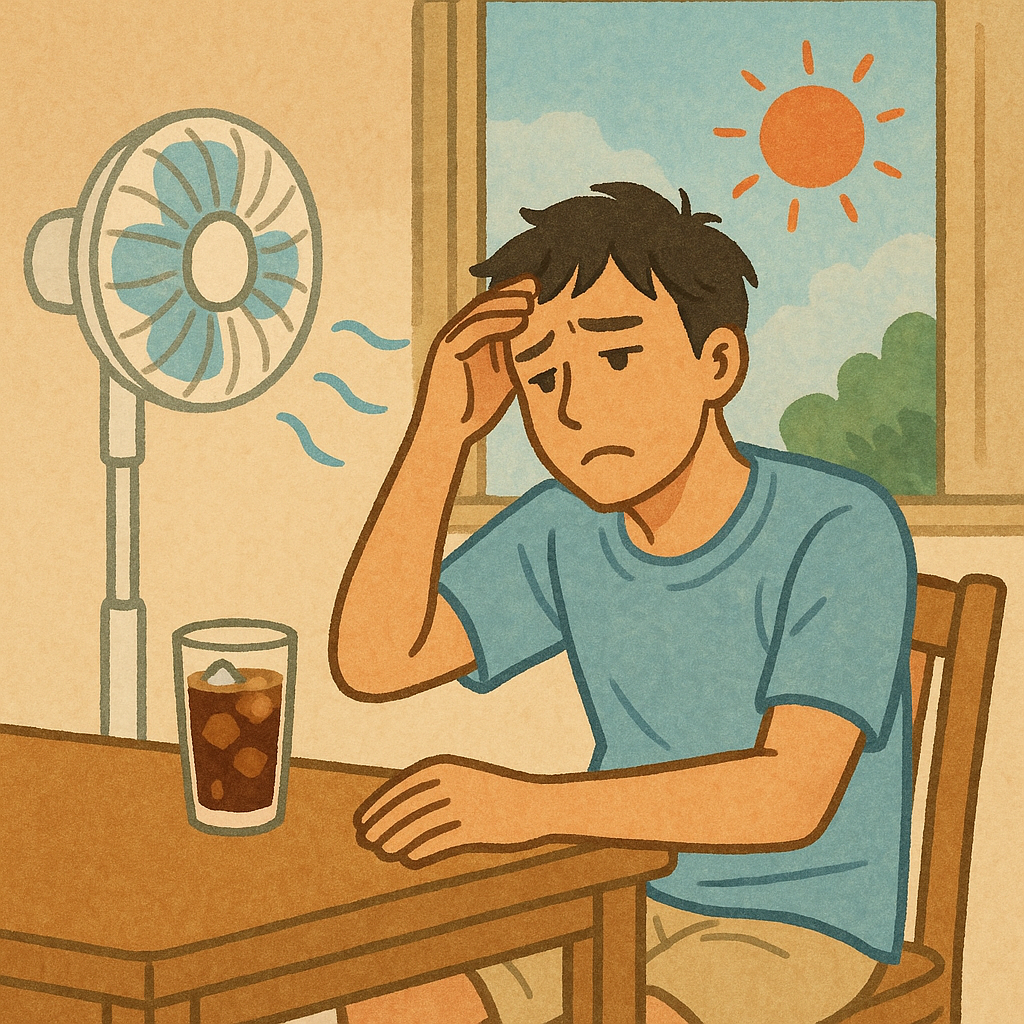

「夏バテ」という言葉、英語に訳せますか?

「夏バテ」という言葉を、他言語で的確に訳そうとすると案外難しい。

“Summer fatigue” という表現もあるにはあるが、ネイティブに尋ねてみれば「何それ?」という顔をされることが多い。

つまり、「夏バテ」という概念そのものが、日本語的であり、日本文化的であるということだ。

なぜ日本だけに「夏バテ」があるのか?

第一に、日本の気候がある。

高温で、しかも湿度が異常に高い。

いわば、熱帯のような不快指数だ。

単純な気温だけで言えば、欧州やアメリカ南部も高い日がある。

だが、空気が乾いている。風も通る。日陰に入ればそれなりに涼しい。

日本の夏は違う。どこに逃げても、じっとりとまとわりつく熱がある。

冷房文化が「夏バテ」を作った?

もう一つの要因は、エアコンの使い方だろう。

日本の冷房は強すぎる。通勤電車も、オフィスも、コンビニも。

外は灼熱。中は極寒。この温度差で自律神経が悲鳴を上げる。

そしてもう一つ、冷たい飲食物。氷たっぷりのアイスコーヒー、冷やしうどん、アイス。

こうした「体を冷やす習慣」も、体の内側から夏バテを引き起こす。

「バテ」という感覚自体が、文化的かもしれない

欧米では、夏に「バテた」という感覚をあまり持たない。

むしろ「夏は活動的になる季節」として、BBQやアウトドアを楽しむ。

だが、日本では「暑いとだるい」「食が細くなる」が当然とされる。

この感覚には、古くからの東洋医学の考え方(気の巡り・陰陽バランス)が背景にあるともいわれる。

つまり、「夏はバテるもの」という前提が、日本人の身体感覚として刷り込まれているのではないだろうか。

実際、医学的に「夏バテ」はあるのか?

医学的には、自律神経の乱れや胃腸機能の低下による不調は認められている。

ただし、病名として「夏バテ」が存在するわけではない。

欧米の医学書を引いても、似たような症状は「体調不良」「過労」「脱水」などに分類される。

「夏バテ」と一言でくくる日本語の便利さ、あるいは曖昧さは、ここにも現れている。

「夏バテ」の正体は、文化と気候のかけ算かもしれない

「夏バテ」は、単なる生理現象ではなく、文化が作り出した体調不良かもしれない。

気候、習慣、身体観。すべてが複雑に絡み合って生まれた言葉だ。

だからこそ、日本に暮らしていれば、避けられぬもののように感じてしまうのだろう。

【ちなみに】欧米には「冬バテ」のほうが多い?

西洋では、冬になると「気分が沈む」「動きたくなくなる」という人が増えるという。

これは季節性うつ病(SAD)と呼ばれ、日照時間の減少が原因とされている。

暑さに弱い日本人と、寒さに弱い西洋人。

体調もまた、住む場所と文化に左右されているのかもしれない。