土用の丑の日が近づくと、街のあちこちで「うなぎ」の文字が踊る。

スーパー、コンビニ、百貨店。

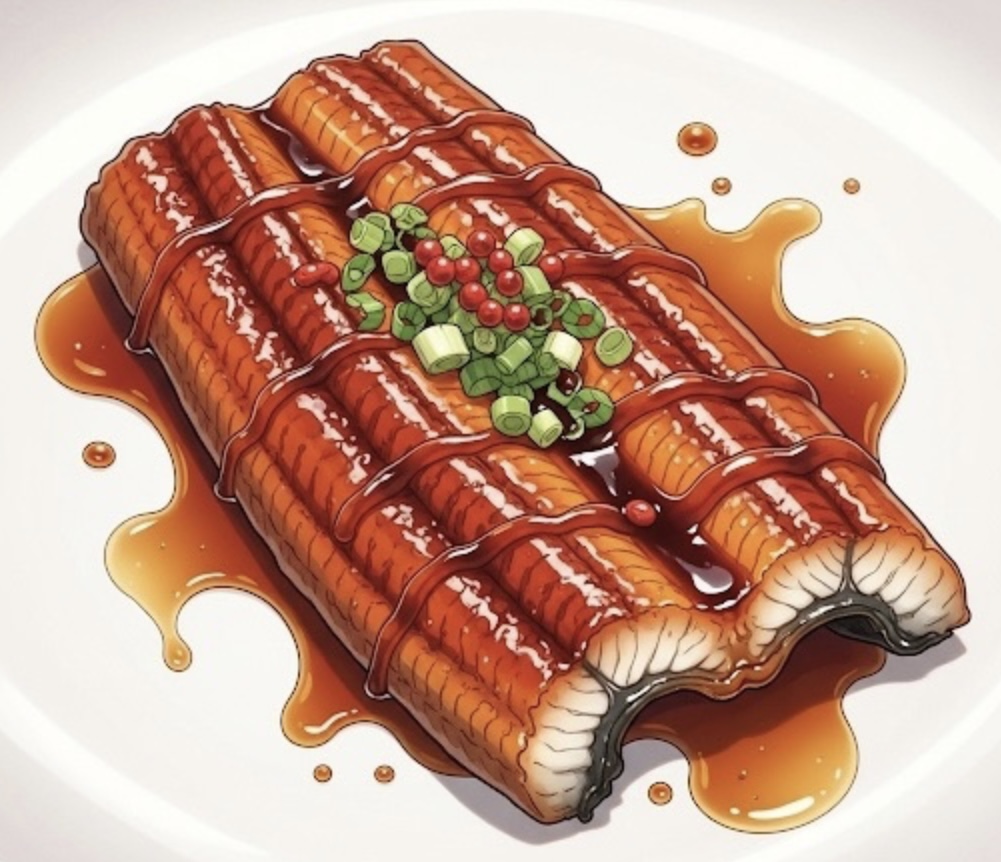

あらゆる場所に蒲焼きの香りが漂い、人々は当然のようにうな重を買い求める。

だがこの「うなぎ=土用の丑の日」という風習、実は自然発生的な伝統ではない。

その起点は、あの奇才・平賀源内にあった。

そもそも「土用」とは何か

「土用の丑の日」と聞いても、言葉の意味まで知っている人は案外少ない。

「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前、約18日間の期間を指す。

「丑の日」は、その期間中の“十二支”で丑にあたる日というだけの話である。

つまり、「夏の暑さが本格化する少し前の丑の日に、体力をつけましょう」という理屈。

が、そこに「うなぎ」が登場するのは、もう少し後の話である。

「夏にうなぎが売れない」悩みから始まった

江戸時代中期、あるうなぎ屋が、こう嘆いたという。

「夏は暑さでうなぎが売れない。どうしたものか……」

そこで相談を受けたのが、蘭学者であり発明家でもある平賀源内だった。

源内はこう言った。

「“土用の丑の日にはうなぎを食べると元気が出る”と張り紙すればよい」

うなぎ屋はそのとおりにしたところ、大いに繁盛したという。

これが“土用の丑の日=うなぎ”の始まりとされている。

科学より先にマーケティングがあった

考えてみれば不思議な話である。

「暑いから売れない」ものを、「暑いからこそ食べろ」と提案しただけで売れたのだ。

しかも、それが“文化”として定着するほどに広がった。

当時は「栄養価」などという概念は一般に浸透していなかったはずだ。

だが、精のつく食べ物としてのイメージ、うなぎの脂の力強さ、そして源内のネームバリュー。

すべてが合わさって、「この日に食べるべきもの」という空気が出来上がっていった。

時代が変われば、文化も変わる

もちろん、現代では「うなぎの過剰消費」や「資源保護」の観点からも再考の声が上がっている。

絶滅危惧種としての危うさ、養殖の問題、価格の高騰。

それでも、夏になるとうなぎが食べたくなる。

食欲とは、理屈ではなく習慣と記憶に根ざしているのかもしれない。

文化とは、誰かの知恵が形になったもの

「文化」とは、歴史の中で自然に生まれたものだけではない。

ときに誰かの企み、ときに知恵者の閃き、ときに販促キャンペーンが、その起点となる。

うなぎもまた「仕掛けられた文化」の一つである。

だが、仕掛けただけでは文化にはならない。

それを受け入れ、楽しみ、毎年繰り返す“人々”がいてこそ、文化になるのだ。

追記:夏バテに効くのか?と言われても

うなぎには、たしかにビタミンB 1やA、良質な脂などが豊富で、

「夏バテに効く」とよく言われる。

だが、実際のところ、それがどこまで本当に効果があるのかは、はっきりしない。

科学的に完全に証明されたわけでもなく、

食べたからといって急に元気になるものでもない。

とはいえ、「夏バテに効く気がする」という思い込みが、

じつは一番のエネルギー源なのかもしれない。

文化も、効能も、だいたいそんなものだ。

ちなみに土用の丑の日は年に4回ある

「土用の丑の日」といえば夏を思い浮かべるが、

実は土用は春夏秋冬の各季節にあり、年に4回存在する。

つまり、「丑の日」もそれぞれの土用期間中にやってくる。

では、冬の土用の丑の日にも、うなぎを食べるのか?

答えは「食べてもいいが、特に食べない」である。

もともとこの風習は「暑くて売れないうなぎを売る」ために平賀源内が仕掛けた販促だった。

夏の“暑気払い”という文脈があったからこそ、「うなぎ=夏バテ対策」が説得力を持った。

だからこそ、「土用の丑の日=夏=うなぎ」という構図だけが独り歩きし、

春や冬の“丑の日”は話題にもならないのだ。

ほんとうは、どの季節の土用にも身体をいたわるという意味があり、

“い”や“は”の音で始まる縁起食があるとも言われる。

だが、それが定着することはなかった。

定着するかしないか。

人々が乗っかったかどうか。

それこそが、「文化」になるか否かの分かれ目なのかもしれない。