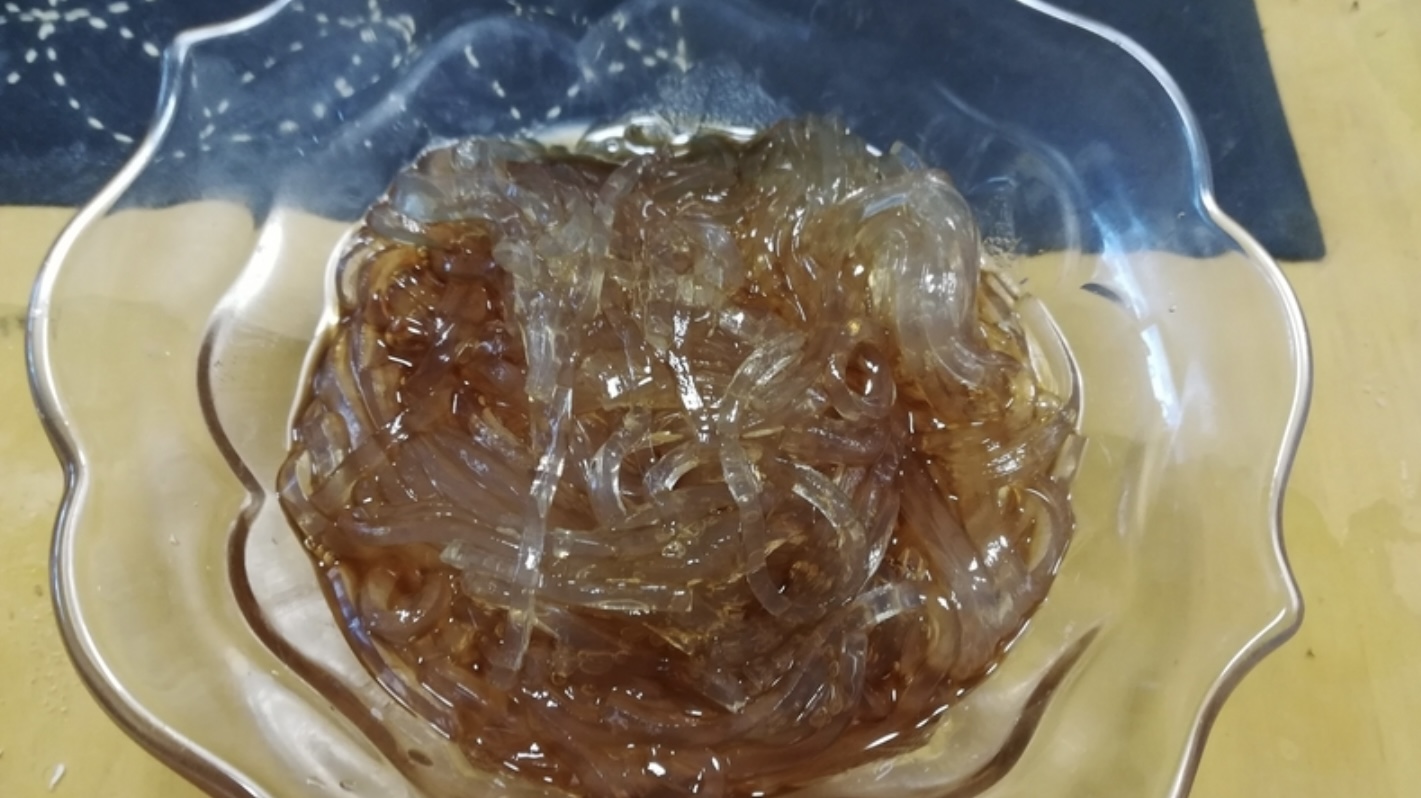

久しぶりに、ところてんを食した。

ぷるんとした涼やかな食感、ほんのりと香る酢醤油の酸味。箸でつるりとすくって口に運ぶと、暑さでぼんやりしていた感覚がすっと冴えてくるようだ。

派手さはないが、実に夏らしい味である。

ところで、ところてんとは一体いつから食べられているのだろうか。

調べてみると、その歴史は驚くほど古い。

日本では奈良時代にはすでに食されていた記録があるという。

もともとは海藻のテングサを煮出して冷やし、固めたもの。

精進料理の一種として、寺院でも用いられていたらしい。

平安時代には宮中でも登場し、江戸時代に入ると庶民の間にも広まり、夏の風物詩として定着していった。

江戸の町では「心太(ところてん)売り」が声をあげながら天突き棒でところてんを突き出して売る、そんな風景もあったという。

関東では三杯酢やからしを添えて、関西では黒蜜をかけて甘味として。地域によって食べ方が違うのもまた興味深い。

現代ではコンビニやスーパーでも手軽に買えるし、カロリーも低く、夏の体に優しい食べ物として再評価されてもよさそうだ。

食卓に並べると、どこか昔ながらの涼を感じる。扇風機の風、風鈴の音、そして冷えたところてん。

どれもが、子どもの頃の夏休みをふと思い出させる。

この一椀に、千年を超える歴史と、忘れかけていた日本の夏がある。